La réglementation PIC/S entrera officiellement en vigueur le 1er janvier 2026. Bien que certains aspects de la législation belge soient encore dans une zone grise, de nombreuses pharmacies hospitalières ont déjà commencé à prendre les mesures nécessaires pour se conformer (partiellement) aux normes.

La transition vers la nouvelle méthode nécessite des investissements considérables en matière d'infrastructure, de formation, de consommables, de logiciels adaptés et de temps supplémentaire. Cela se traduit par un besoin accru de personnel supplémentaire (ETP). De plus en plus d'hôpitaux recherchent donc activement des formes de collaboration, tant au sein de leur propre réseau qu'au-delà.

Une telle collaboration nécessite une préparation minutieuse à différents niveaux :

- Niveau stratégique : créer un climat de confiance pour une bonne collaboration. En général, les questions suivantes sont posées : Sommes-nous tous convaincus de la pertinence de l'opération ? Quelle est la structure de gouvernance de la salle blanche centrale ? Quel engagement financier est attendu de chaque partenaire ?

- Niveau tactique : préparer la collaboration Quelle équipe prépare la collaboration ? Comment cette équipe rendra-t-elle compte ? À quel niveau la collaboration aura-t-elle lieu et qui y participera ?

- Niveau opérationnel : à quoi ressemblera la salle blanche ? De combien de dispositifs aurons-nous besoin ? Quelle sera la taille de la salle blanche ? Quand les médecins doivent-ils valider les prescriptions ? Quels sont les délais de livraison des préparations ? Combien coûtera une préparation et comment ces coûts seront-ils enregistrés ?

Conseil 1 : Données, données, données

![]()

Les données de préparation sont le point de départ de l'évaluation du fonctionnement de la salle blanche. Recueillez les données de tous les hôpitaux participants et nettoyez-les afin qu'elles puissent servir de point de départ aux analyses. Vous trouverez ci-dessous quelques lignes directrices

- La vision du travail en salle blanche a un impact sur les données : Faut-il préparer les mabs séparément ? Quelle est la définition d'une mab à haut risque ? Quelle est la définition d'une préparation stérile ? Recueillez chaque catégorie séparément : préparations cytotoxiques, mabs à haut risque, mabs à faible risque, préparations stériles, préparations non stériles. Étiquetez les préparations ayant un caractère chimique et/ou biologique spécifique, comme les phages, afin de pouvoir les retrouver facilement.

- Réfléchissez à la portée des données : de quelles données avez-vous besoin ? Que se passera-t-il dans la salle blanche et que ne se passera-t-il pas ? Qu'en est-il des préparations externalisées ?

- Normaliser les données : utiliser les noms des substances pour déduire facilement le nombre de molécules dans les hôpitaux.

- Conclure des accords sur les préparations : comment prélever des échantillons ? Comment gérer les études ? Quelles préparations doivent être divisées en fonction de la méthode d'administration (sous-cutanée, IV, pompe, etc.) ? Quelles tailles de lots voulons-nous utiliser pour certains types de préparations (de stock) ?

- Réfléchir aux analyses à effectuer pour que les données soient complètes dès le départ (minimum : niveau du campus, date de préparation, description de la molécule, dose, échantillon, étude).

- La plupart des hôpitaux connaissent le principe du regroupement des doses. Dans le cadre d'une collaboration, il faut s'accorder sur la méthode de regroupement des doses utilisée et sur la préparation effective des doses : Dans quelle perfusion ? Quelle est la stabilité (à température ambiante ou au réfrigérateur) ? Quelles doses sont proposées Dans quel diluant ? Convenir avec les médecins de la manière dont cette nouvelle façon de travailler sera validée et évaluer comment cela peut être prescrit efficacement et en toute sécurité en termes de logiciel.

Lorsque les données sont disponibles dans un format exploitable, elles peuvent être analysées. Nous recommandons de commencer par les analyses suivantes :

- Analyses des stocks : « En reliant la consommation par bande de dose aux données de stabilité, il est possible de déterminer quelles préparations peuvent être préparées en stock (lot) et quelles sont les tailles de lot optimales. Sur cette base, un hôpital peut déterminer une stratégie de stockage (quelles préparations sont préparées en stock, où elles sont stockées, dans quel type de système, etc.). La préparation à l'avance est plus efficace que la préparation la veille ou le jour même, ce qui a un effet positif sur le prix de revient par préparation. Grâce aux simulations (et aux connaissances générales des pharmaciens), il est également possible d'évaluer la meilleure façon de produire : une fois par semaine, une fois par mois,...

- Nombre de machines nécessaires : une fois la stratégie de stockage et le mode de travail déterminés, le nombre de machines peut être calculé. Le nombre de machines est le résultat de diverses décisions stratégiques (telles que les heures d'ouverture, les pourcentages de croissance, la proportion de préparations de stock, la proportion de préparations ad hoc, etc.) et détermine la surface requise.

Conseil 2 : les modèles comme base de décision

![]()

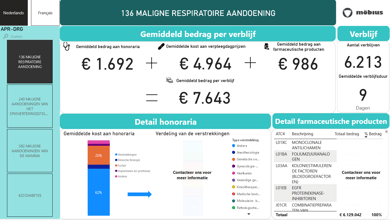

Dans le cadre d'un partenariat, il est essentiel de conclure des accords clairs et étayés. Ces accords résultent toujours de choix stratégiques, dans lesquels l'impact financier joue également un rôle important Les modèles de simulation sont un outil précieux à cet égard : ils permettent d'évaluer différents scénarios de manière efficace et fondée. L'un des modèles de base utilisés à cette fin est le calcul du coût de production par préparation

Ce prix de revient est influencé par divers facteurs, tels que les heures d'ouverture de la salle blanche, l'utilisation des ETP, le nombre d'appareils, la surface nécessaire, les éventuels coûts de construction et les coûts d'exploitation associés, etc. Pour les décideurs, ces informations constituent une base essentielle pour définir le cadre opérationnel de la salle blanche.

En outre, le prix de revient par préparation permet également de déterminer quels types de préparations sont mieux réalisés en salle blanche et lesquels peuvent être organisés en externe ou d'une autre manière.

Conseil 3 : les pharmaciens hospitaliers sont des experts, mais travailler selon les normes PIC/S est un défi.

![]()

La collaboration entre les pharmaciens de différents hôpitaux est toujours précieuse. Les associations professionnelles telles que la VZA sont fortement engagées dans le partage des connaissances sur les nouvelles normes PIC/S. Cependant, en raison de la charge de travail élevée dans de nombreuses pharmacies hospitalières, il n'est pas facile de suivre chaque sujet individuellement. Utilisez le pouvoir de la coopération : organisez des moments de consultation ciblés et efficaces, répartissez le travail préparatoire, instaurez une culture de confiance dans l'expertise de chacun et déterminez qui étudiera quel sujet. Tirez parti de l'expertise existante, à la fois comme contribution à la modélisation et comme caisse de résonance lors de l'évaluation des résultats.

Envisagez également des visites de travail ciblées dans des pharmacies qui travaillent déjà (partiellement) conformément aux normes PIC/S. Ces visites offrent non seulement un aperçu précieux de l'application pratique des directives, mais renforcent également le réseau nécessaire pour développer votre propre stratégie dans le contexte de réglementations encore partiellement floues.

La collaboration entre les hôpitaux présente sans aucun doute des défis, mais offre en même temps des avantages considérables, en particulier dans un contexte où la charge de travail est élevée dans la plupart des pharmacies. Cela présuppose toutefois un cadre clair et soutenu dans lequel cette collaboration peut prendre forme.

-1.jpeg?width=410&height=220&name=close-up-team-health-workers(1)-1.jpeg)